Selon une étude de l'Ifop, 85% des Français souhaitent vieillir à domicile. Cette préférence s'explique facilement : être aidé pour se maintenir dans son environnement familier permet de garder ses repères et ses souvenirs, de rester autonome le plus longtemps possible, et de choisir librement ses activités quotidiennes.

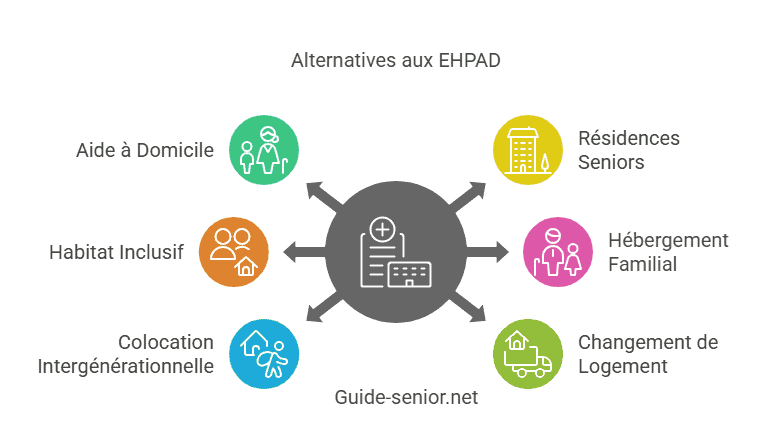

Découvrez les différentes alternatives à l'EHPAD dans ce guide.

Comment choisir l'alternative adaptée ?

Le choix d'une alternative à l'EHPAD doit prendre en compte 5 facteurs :

- Le niveau d'autonomie actuel et à venir : Évaluez objectivement les capacités de la personne concernée à l'aide de la grille AGGIR (qui détermine le GIR) et anticipez l'évolution probable de sa situation.

- Les besoins médicaux : Certaines pathologies nécessitent un environnement médicalisé que toutes les alternatives ne peuvent offrir.

- Les préférences personnelles : L'aspect le plus important reste les souhaits de la personne âgée elle-même. Son bien-être psychologique dépendra largement de son adhésion au projet.

- La proximité géographique avec les proches : Maintenir le lien familial est crucial pour éviter l'isolement.

- L'environnement social : Certaines personnes préfèrent la vie en collectivité tandis que d'autres valorisent davantage leur indépendance.

L'idéal est d'entamer cette réflexion suffisamment tôt, avant que l'urgence d'une situation de dépendance ne précipite les décisions.

Visiter plusieurs structures, rencontrer des professionnels et échanger avec d'autres familles permet également de mieux cerner chaque option.

Comparaison des principales alternatives aux EHPAD

Alternative | Niveau d'autonomie requis | Niveau médical | Coût |

Maintien à domicile | Variable | Variable | € à €€€ selon dépendance |

Résidence services | Modéré à élevé | Faible | €€ |

Accueil familial | Faible à modéré | Moyen | €€ |

Petite unité de vie | Variable | Moyen | €€ |

Habitat inclusif | Variable | Variable | €€ |

Habitat partagé accompagné | Faible à modéré | Moyen | €€ |

Résidence autonomie | Modéré à élevé | Faible | € |

Cohabitation intergénérationnelle | Modéré à élevé | Faible | € |

Pour aller plus loin, lire l'excellent article sur : https://www.aide-sociale.fr/ et le dossier https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

Le maintien à domicile : première alternative privilégiée

Le maintien à domicile est le type d'hébergement privilégié par les seniors. Selon l'Insee, 96% des hommes et 93% des femmes âgés vivaient à domicile en 2016. Cette tendance est également valable pour les personnes de 80 ans et plus.

Les services d'aide à la personne

En France, l'âge moyen de perte d'autonomie est de 83 ans.

Pour les seniors qui souhaitent rester vivre chez eux le plus longtemps possible, il est souvent nécessaire de mettre en place un accompagnement pour les actes de la vie quotidienne :

- Aide à la toilette

- Préparation des repas ou portage de repas

- Ménage et entretien du domicile

- Soins infirmiers

- Soins paramédicaux (kinésithérapie, orthophonie)

- Présence de nuit ou gardes de nuit

L'aménagement du logement

Vieillir chez soi nécessite souvent d'adapter son logement pour le rendre plus sûr. L'un des plus grands risques pour les seniors est la chute, qui peut entraîner des traumatismes graves.

Quelques mesures simples peuvent être mises en place :

- Améliorer la circulation en retirant les obstacles potentiels

- Empêcher les glissades avec des revêtements antidérapants

- Installer des points d'appui (rampes, barres d'appui)

- Optimiser l'éclairage

- Adapter les équipements (placards abaissables, étagères coulissantes)

Changer de logement pour un habitat plus adapté

Quand il n'est pas possible d'aménager son habitation actuelle, déménager dans un logement mieux équipé peut être une solution pertinente. Deux possibilités s'offrent alors :

- Rester à proximité de son ancien domicile pour conserver son réseau social

- Partir plus loin pour un environnement plus calme ou se rapprocher de sa famille

Pour un déménagement réussi, il est important de prendre en compte :

- La proximité des commerces, services publics et services de santé

- Le réseau de transport en commun

- L'offre d'activités adaptées aux seniors

- L'accessibilité de la commune (trottoirs larges et bien entretenus)

Les résidences seniors et résidences autonomie

Les résidences services seniors

Les résidences seniors offrent des appartements individuels adaptés aux personnes âgées encore autonomes (GIR 4 à 6). En tant que locataire, vous bénéficiez de services à la carte : restauration, ménage, blanchisserie, animations, coiffeur, activités sportives, etc.

Les résidences autonomie

Autrefois appelées foyers logements, les résidences autonomie sont composées de logements privatifs avec des espaces collectifs, accessibles dès 60 ans. Cette solution s'adresse aux personnes âgées peu dépendantes (GIR 5 ou 6).

Situées près des commerces et services de proximité, elles offrent la possibilité de vivre de manière indépendante, seul ou en couple, dans un environnement sécurisé avec divers services collectifs.

L'habitat partagé accompagné

L'habitat partagé accompagné est comparable à une colocation pour seniors. Ce type de logement regroupe 7 ou 8 personnes, chacune disposant d'une grande chambre avec salle de douche et toilettes privatives.

Un vaste espace commun réunit salon, salle à manger et cuisine. Les résidents partagent les repas et participent à la vie de la maison, tout en conservant une grande liberté d'organisation.

Des auxiliaires de vie sont présents 24h/24 pour l'aide à la toilette, le ménage, l'entretien du linge et les animations. Il existe même des habitats partagés spécifiques pour les personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer.

L'accueil familial

L'accueil familial permet d'intégrer le quotidien d'un accueillant professionnel agréé par le conseil départemental. Ce dernier héberge la personne âgée sous son toit, dans un logement répondant à des critères précis (décence, chambre de 9m² minimum, absence de dangers).

Au-delà de l'hébergement, l'accueillant familial prend en charge les repas, les sorties, les activités et l'entretien des effets personnels du senior. Il peut également aider aux actes quotidiens (lever, coucher, toilette).

Les petites unités de vie

Ces petites structures accueillent généralement entre 7 et 25 résidents dans un cadre familial. Considérées comme des EHPAD à taille humaine, elles peuvent accueillir des personnes autonomes ou dépendantes qui souhaitent un logement autonome dans un cadre sécurisé.

Moins institutionnelles que les EHPAD classiques, elles privilégient la convivialité et l'accompagnement personnalisé. L'objectif est de recréer un univers familial et chaleureux pour chaque résident selon son degré d'autonomie.

L'habitat inclusif

L'habitat inclusif est destiné aux seniors et aux personnes en situation de handicap qui souhaitent un mode d'habitation partagé. Les résidents disposent d'un appartement adapté au grand âge, tout en ayant accès à des espaces de vie communs.

La particularité de cette formule réside dans les projets de vie sociale établis en commun avec les autres habitants. Par exemple, tous les résidents peuvent décider ensemble de faire appel à une personne présente la nuit, en répartissant les frais.

Situé généralement au cœur des villes, l'habitat inclusif permet d'éviter l'isolement et facilite l'accès aux services publics, aux transports en commun et aux commerces.

La cohabitation intergénérationnelle

La cohabitation intergénérationnelle consiste pour une personne âgée à partager son logement avec un jeune (généralement un étudiant) contre un loyer modeste et quelques services rendus.

Cette solution permet au senior de rester chez lui tout en bénéficiant d'une présence rassurante. Le jeune peut aider aux tâches quotidiennes et bénéficie d'un logement à petit prix. Les deux parties profitent d'une interaction sociale enrichissante.

Cette solution convient aux personnes sans perte d'autonomie importante, mais qui ont besoin d'une aide légère ou d'une simple présence.